Racconto: Faraone e l’acqua del fiume – João Guimarães Rosa

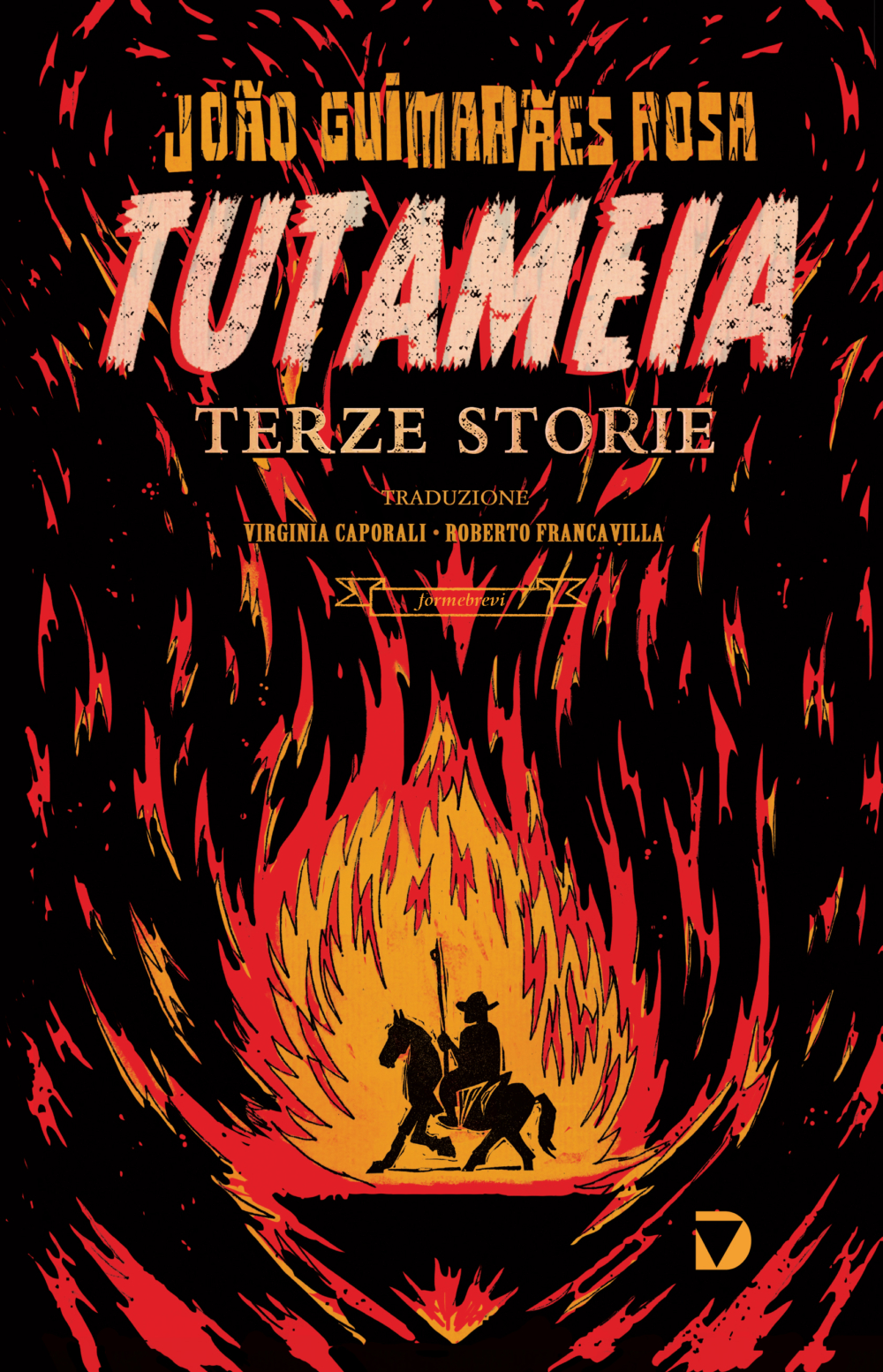

Pubblichiamo il racconto Faraone e l’acqua del fiume, contenuto in Tutameia (João Guimarães Rosa, Del Vecchio, 2015, pp.85-89), per gentile concessione dell’editore.

Vennero gli zingari a riparare le casseruole dello zucchero della fazenda Crispins, sopra le rapide del Riachão e dove c’è la cappella di una santa che si prega in settembre. Due, soltanto, ne aveva assunti il padrone, che separava a colpi di lazo il sibilo e la pioggia della cascata, fazendeiro Senhozório; e nessun altro aveva mandato di metter su baracca in quelle terre.

Erano i suddetti Güitchil e Rulú, con abilità e utensili – il rame, da fuori direttamente portato, a piedi, in vetta di montagne. Senhozório li aveva presi a cottimo, potevano persino dormire nell’engenho; e mise suo figlio a controllarli, Siozorinho.

Sua moglie, la fazendeira Siantônia, temeva meno i loro furti delle loro stramberie; lei, ammalata, non lasciava mai il letto o l’amaca. Sinhalice e Sinhiza, figlie, pur se solo dal balcone, dall’alto, spiarono di gusto, immaginando di che colore gli occhi: il ragazzo, senza pari nel dimenare l’andatura; il più vecchio che si sventolava a volte con un tralcio fiorito. Di notte, intorno al cerchio di un focherello, vicino al porcile, uno di loro suonava la chitarra.

A fine giornata, Siozorinho riferì che lavoravano con diligenza. Senhozório, forse vedendo insolenza negli zingari e nelle loro ciarle, pur convinto di risparmiare denaro facendo riparare le casseruole, raccomandò solo sveltezza. Sinhiza però e Sinhalice avevano sentito dire che quelli mettevano anelli su ogni dito, e non si attaccavano ai posti, poiché conoscevano la levità del mondo; le canzoni che sapevano, servivano ad accrescere la quantità d’amore.

Il ragazzo cantava, il più vecchio muoveva la testa quasi a completarne le frasi, in romaní, guazzabuglio ingannevole a meno che non si ascoltasse prima di capire. Il più vecchio aveva cicatrici, raccontava di una zuffa senza morti che aveva coinvolto un’intera banda, persino i cavalli si prendevano a morsi in mezzo alla mischia.

Siantônia, che soffriva di idropisia e si disseccava trattenendo in incubo creature col doppio delle gambe e delle braccia, disapprovò che si mandasse il figlio a controllare eretici. Senhozório da tutti dissentiva, a schianti di sillabe, solo l’ostinazione e qualche raro capello l’età gli aveva mantenuto, più il ripetere che il mezzadro è uno schiavo senza padrone.

Non era vero che, per aver negato asilo a Giuseppe, Maria e Gesù, dovesse sui gitani incombere una maledizione! – Siozorinho alla domenica affermò, di ritorno dal losaddìo dove si accampavano quegli altri, con le vecchie e ragazze in gialli che sembravano rossi. Ma, per far funzionare l’alambicco, di un altro loro compagno avevano bisogno, perito in serpentine. Senhozório disse no, per due giorni. Al terzo arrivò il giovane Florflor: il ciuffo ricciuto gli pendeva a mezza faccia, e apriva le mani, dita che erano solo eleganza di ferraglia. Da quell’istante all’engenho si lavorò di più, dietro compenso, fracasso tutto il giorno. Sinhalice e Sinhiza poi vennero a sapere che Florflor all’imbrunire nel Riachão si lavava. In altri casi, si rideva, ridevano, di sconce battute: – Lo zingaro non si lava, gnornò, per non perdere l’odore… – cosa che certo alle loro donne piaceva, fra le tante bestie del creato.

Osarono chiedere: di, indossati i loro giubboni, poter visitare la Vergine. Siantônia cedette, lei medesima su una portantina deposta, accanto all’altare, all’incandescenza di candele. I tre si inginocchiarono, le loro figure. Altrettanto veneravano la fazendeira: – Nostro fato, padrona, è mai non riposare, in alcun luogo, – inarcavano nuche di prigionieri. – Il re faraone l’ha ordinato… – decisione che non aveva fine. Siantônia, era lei quella di buona famiglia, possedimenti; non Senhozório, solo di miseria edotto, di afflizioni. Nonni e terre, bestiame, le capanne degli schiavi; adesso, cupa, lì, il tempo che se ne va, come deve, sotto una coltre d’imbarazzo, da respirare ogni giorno meno aria, largo il ventre di rospa. Le figlie comunque ammirarono il suo nobile gesto, mano baciativa, che permetteva a tutti di squagliarsela.

– Tristi, ah, dunque siamo! – e i tre giù a martellare, mentre pregavano affinché la malattia lasciasse la signora. E infine: se avessero fatto venire le loro parenti, si ricordarono, quelle delle erbe curative? La zingara Constantina, la zingara Demétria; sia pure alla quieta, di loro emanava urgenza senza causa. L’altra – ragazza – un bocconcino, una tacchina. Di lei si vantavano: – Aníssia… – portava le trecce delle nubili e pieghe a coprire furti e filtri, dagli orpelli del corpetto alla gonna a ruota, che sfiorava le scarpe con i tacchi.

Siantônia in pressa d’ansimo la volle vicina. Era anche chiromante, lesse a Sinhiza e Sinhalice la fortuna. Siozorinho si era imbattuto in lei con occhi che non era facile richiamare indietro. Senhozório contro bollori e bagliori si tappava la bocca. Mari e monti e proprio qua dovevano stare, quegli zingari; ma chissà che il vero possedere non fosse solo il loro? – e senza doverlo misurare.

Senhozório, Siantônia lo controllava – al mondo tutto trascorreva in errore, tranne vedere il proprio marito invecchiato uguale – similanima. Si era scordata le palpebre, lasciava che le ragazze incantesimi le facessero; beate loro, che vivevano quasi all’imbocco dei venti.

– Qui stiamo tutti insieme… – Siantônia sproporzionata ansiosa si aggrappava ai suoi, di nuovo aveva ripreso a boccheggiare, era peggiorata. Erano le pareti a minacciarla. Bisognava essere sempre in movimento come la Sacra Famiglia in fuga.

Ora che gli zingari stavano finendo la riparazione, eh, però!, Senhozório vedeva: il bel metallo, il bel lavoro. Lo strano colore del rame. – Vossi’, gnor padrone, dorinavanti può aumentare le piantagioni! – si vantavano. Credere che, costoro, lavorassero per il re, e non si potesse quindi averli sempre a portata di mano, per quanto incanto. Le casseruole appartenevano alla Fazenda Crispins, da cent’anni di eternità.

E venne il putiferio. Giunti all’improvviso, tutti a cavallo, riempivano i confini dell’engenho, l’intera banda, zingarescata. – Salute! – perseguitati, chiedevano aiuto; e per la ’gnora castellana promettevano di pregare in cappelle ed eremi. – Ah, fratellino! – chiamavano Siozorinho.

Davanti, montando all’amazzone, le zingare Demétria e Constantina. Rulú, barba a due punte. Güitchil quello col ciuffo. Aníssia, a cosce larghe, scalza, come un piacere e un’alba. Ricordavano le strofe: – Voi e i fiori… – improvviso, sottile intonò Florflor, il Sognato Giovane. Era tratta da una romanza, uno che si era suicidato per amore, buttandosi nel fiume, correnti lo circondavano in cascata… – Sinhalice sognava.

Già in armi arrivava la gente della terra, contro di loro, denunciati: perché i furbastri, intriganti, inquieti, tutto in sotterfugio avevano deciso, e lo ordiscono in gruppo, vogliono prendersi tutto, le fazendas. Dicevano così. Furoreggiavano di punirli, tutti insieme.

– Voi… – I volontari si appellavano al padrone. Senhozório se ne fece carico.

– Qui, non hanno toccato niente… – infine si risolse, dava loro protezione, era chiaro, il polso sollevato. D’altro non aveva bisogno. Si ritiravano, quelli dell’offensiva, sfaldandosi, per massimo rispetto. Senhozório comandava. Gli zingari erano una macchia di colori. Lo magnificavano, tanto, a sazietà di sospiri, lazzi, canti, ispiravano festa di allegra tristezza.

Se ne andavano adesso, addio, addio, in pompastraccia, facendosi fretta, ecco il risultato, tutta quella strada. Siantônia domandava: se un giorno fossero tornati in Terra Santa… Sinhiza da sola poteva scendere, là dove in fuoco di società la notte prima suonavano la chitarra, al lezzo profumo di aranceti e porcilaie, già di lontano mescolati. Avrebbero un po’ a casaccio, se salvi, vissuto altri dorati tempi, gli zingari, era la fine di agosto, in un batter d’occhio sparivano.

La Fazenda Crispins restava abbandonata al centro di tante leghe, boschi, campi e pianure, in mezzo al mondo, sotto le nuvole.

Senhozório, senza arrabbiarsi, non richiamò suo figlio dalla malinconia: chissà che non invidiasse ancora quelle bravate. Sarebbe però andato nero a sfogarsi, alle piantagioni, là vicino, nelle mani la durezza della strada. Testabassa, nel frattempo. Lo turbava l’eco di momenti, fantasie, capricci. Da lì vedeva la direzione del Riachão, vano, scese sulla riva, dove gli alberi si usurpano. L’acqua – ci sputò – corrente, senza soste. – Quando un giorno si dovrà morire, c’è da avere nostalgia di tante cose… – lui solo si disse, captò il muggito di un bue, se lo ficcò in tasca. Procedendo a caso, pestava il profumo di gramigna ed erbe calpestate.

João Guimarães Rosa