Racconto: Le luci della Bnl – David Valentini

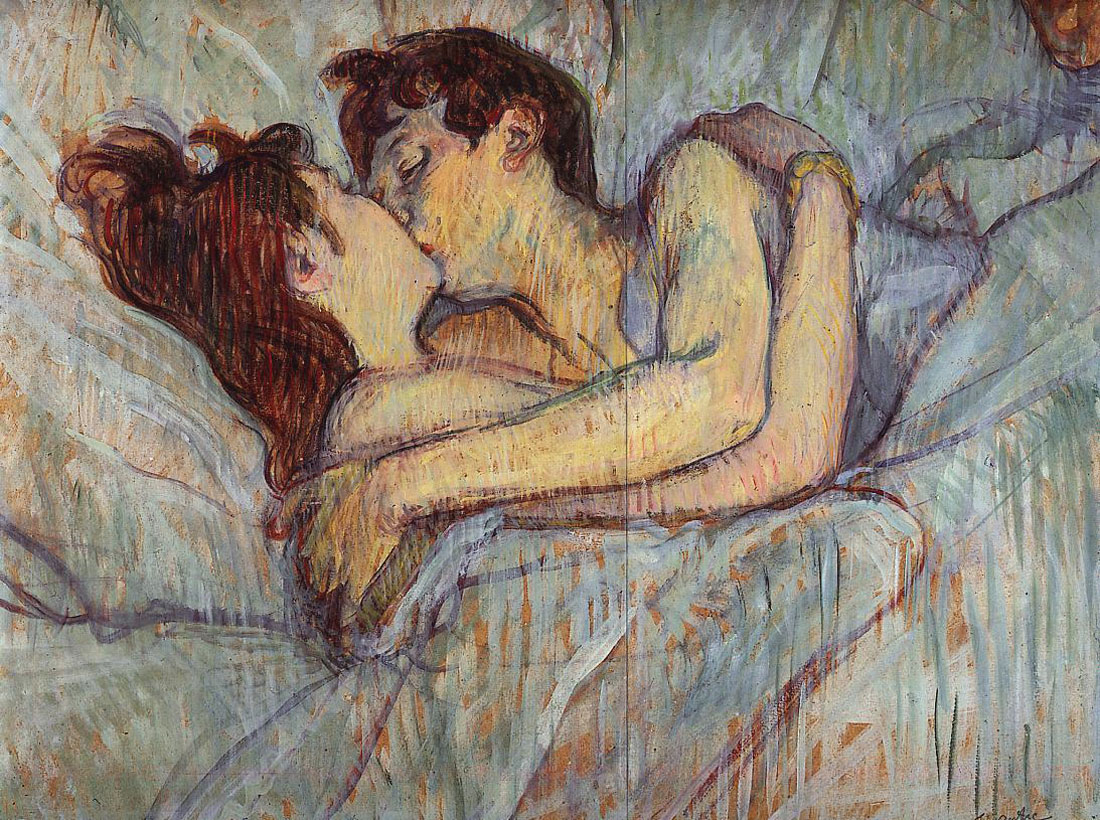

Pensa che a fine giornata stiamo così a pezzi da non riuscire neanche a fare l’amore. Ci gettiamo sul letto lasciato sfatto dalla mattina, cominciamo con qualche carezza, ci togliamo i vestiti ma poi ci guardiamo e diciamo che forse non è la sera giusta. Di solito però ce la mettiamo tutta, dico davvero, nonostante i capelli che puzzano di fritto e smog anche dopo due docce. Mi ritrovo a piangere come una ragazzina quando la sento fremere sulle mie labbra, e poi esplodere in quei suoi orgasmi spaventosi fatti di gambe che mi schiacciano la testa e mano sulla bocca per non svegliare i vecchi dell’appartamento accanto.

Quando torno non so mai se la troverò. Resto qualche secondo davanti alla porta pregando che sia in casa. A fine giornata non voglio stare a pensare a dove cazzo sia finita. Getto la borsa e le chiavi sulla sedia all’ingresso e la chiamo. A volte risponde, altre no. Mi dico che da questo non dovrebbe dipendere il mio umore.

Capita invece che me la ritrovi accasciata sul tavolo in cucina, due cotolette scongelate in padella, immerse nell’olio. La sveglio, lei mi guarda e mi sorride sbadigliando con gli occhi mezzi chiusi. Mi chiede com’è andata la giornata, le rispondo tutto bene e poi le racconto di qualche cliente che c’ha provato con me. Un’ombra scura le annebbia gli occhi in quei momenti. Dura un istante appena, abbastanza per goderne. Non lo sa quanti mostri mi toglie dalla testa con quella piccola smorfia.

È che mi fa ancora ridere vedere come, nonostante gli anni, certi uomini ci provino sempre allo stesso modo. Se c’è Marco a servirgli il caffè non fanno storie, quando ci sono io invece lo chiedono lungo. Lungo, sempre lungo, poi lanciano un’occhiata che dovrebbe farmi bagnare tutta. Lo bevono lentamente fingendo noncuranza ma sempre aspettando che li guardi, mentre sto portando cornetti e tramezzini alla gente in pausa pranzo.

C’è stato solo un periodo in cui non succedeva: quando mi ero fatta la rasata lo capivano subito che non era aria.

O quando Elisa cercava lavoro e passava a trovarmi, e allora interrompevo ogni discorso, facevo il giro del bancone e me la baciavo lì, davanti a tutti. Marco fischiava come un camionista, poi sganciava una delle sue battute collaudate, tipo: me la stai a spolpa’ quella ragazza, me lo potevi di’ che c’avevi fame. A quel punto mi giravo in tempo per vedere la coda da pavone del tizio di turno afflosciarsi come tutto il resto. Che smacco alla tua virilità, zio, gli dicevo con lo sguardo. Game over, zio, mo vallo a raccontare agli amici tuoi. Che storia, eh.

Ecco, le racconto queste cose qui. Di lasagne appena sfornate, aperol spritz alla milanese e bambini che si calmano solo coi lecca lecca.

Lei invece mi parla dei chilometri che l’app del Samsung ha registrato. Nei giorni di piena arriva fino a quindici, a camminare avanti e indietro fra maglioncini e cappotti d’inverno e shorts e camicette d’estate, appresso a quelle femmine smalto-e-ballerine, ai loro compagni che tengono al guinzaglio chihuahua nevrotici, curvi su Facebook e Instagram. Con lei non ci prova nessuno, si vede lontano un miglio che non c’è trippa per gatti.

A volte il sabato sera andiamo da qualche parte con le altre. Una birra per lei e del vino rosso per me. Ai tempi del liceo ci ammazzavamo con la vodka e il rum fino a scoppiarne. Oggi non riesco neanche ad avvicinarmi a quella roba. Dicono che è perché ci avviciniamo ai trenta, ma provaci tu a svegliarti alle sei, renderti presentabile, a dove mascherare le occhiaie e toglierti il sapore di figa dalla bocca; provaci tu a far finta che quello che vedi per strada ti piace, a non odiare tutte quelle gru che portano altro cemento davanti alla nostra finestra, i clacson che giorno e notte spaccano i timpani e tutti quei vecchi che ci guardano di merda quando restiamo abbracciate mentre ci godiamo un gelato in santa pace la domenica. Provaci tu a sopportare tutte queste cose con lo stomaco che ti brucia per l’alcol da quattro soldi del bangladino sotto casa.

Capitano pure i risvegli dolci, specie quando deve aprire e trovo i suoi biglietti nel cucinino. Un semplice ti amo, o una frase da qualche canzone. Una poesia di Patrizia Cavalli. Allora le scrivo su WhatsApp. Buon giorno, amore mio infinito. Ciao, risponde lei, e ci mette sempre un cuore grande e nero.

Altre volte invece scorda il quaderno a casa, così mentre scaldo il caffè leggo qualche pagina. Scrive bene, per dio se scrive bene. C’è tutta lei, lì dentro. Si firma sempre Elisa B. Qualche racconto gliel’hanno pure pubblicato su delle riviste, ma lei si vergogna e dice che non è brava, che non saprebbe accettare un altro rifiuto o un’altra proposta dell’ennesimo tizio sudato che quel libro lo porterebbe alle stampe se lei accettasse una cena. Eppure cazzo, si vede che non è cosa. Si vede, lo capirebbe chiunque.

Ultimamente i suoi racconti sono più cupi. Parlano sempre di qualcuno che muore, o di gente che si lascia. Dice che non riguarda noi. Ha paura per la madre, dice. Me lo ricordo quando l’hanno chiamata perché avevano trovato una donna mezza nuda che continuava a blaterare di essere una modella, che a lei gli fanno i servizi fotografici. È corsa via mollando giacche e magliette senza neanche avvisare il capo. Quel poveraccio di Sergio ha chiesto spiegazioni a me, facendomi prendere un colpo perché non sapevo niente. Mi sono attaccata al telefono tutto il giorno, poi alle dieci ho sentito le chiavi nella toppa. Si è sgolata a urlare contro il padre, diceva che quello stronzo aveva rovinato la vita a tutte e due, piantandole così di botto. Mi si è addormentata fra le braccia, il trucco colato fino al mento. Quella sera ho continuato a sfogliare il quaderno anche se sentivo un senso di vuoto riempirmi lo stomaco. Ho chiuso quando ho trovato il disegno di un ufo. Extraterrestre, vienimi a cercare, c’era scritto sotto. Non dovrei farmi venire le paranoie per queste cose, mi dico.

Spesso ci affacciamo sul balconcino. Non si vede una stella da qua, solo la stazione dove sferragliano i treni, le macchine che si incastrano nei vicoli e gli universitari che si ubriacano.

Ci affacciamo sul balcone, fra le nostre piante morenti perché non abbiamo avuto tempo di annaffiarle, e ci mettiamo a fissare il palazzo della Bnl che come un mostro di vetro domina sui nostri cieli verdi nucleari.

Ha la forma di un incrociatore imperiale, le ho detto una volta che l’ho vista depressa. Era il giorno dopo il suo compleanno. Non si aspettava che sua madre si ricordasse di farle gli auguri, ma almeno di avere una figlia. Sergio poi le aveva regalato un libro che le aveva fatto schifo. Primo giorno di saldi, era tornata stremata e voleva solo dormire. Le avevo preparato una cenetta a lume di candela, una di quelle cavolate che tirano su il morale.

Sì, è vero, ha detto quella sera. Sembra un incrociatore imperiale.

Poi ha aggiunto che fra cent’anni, quando non ci saremo più, e magari un’apocalisse atomica avrà cancellato la Tiburtina, Roma, l’Italia e chissà cos’altro, quell’affare starà ancora lì. Sventrato, senza vetri e con solo lo scheletro di ferro come nel sogno di Sarah Connor in Terminator 2.

I romani ci hanno lasciato il Colosseo e i Fori imperiali, ha detto. Noi invece lasceremo quello schifo lì.

Le ho chiesto perché fosse sempre così nostalgica. Lei mi ha guardata. Mi ha baciata, uno sfiorarsi appena di labbra. Profumava di lei, di me, del suo lavoro e dei nostri sogni assurdi. Aveva gli occhi lucidi dopo. Che stesse per dirmi qualcosa di fondamentale glielo leggevo nelle mani tremanti, nello sguardo perso verso il mostro di vetro che rifletteva gli incubi della città.

Quella notte l’abbiamo fatto con disperazione, fino a che le nostre mani, le nostre gambe, le nostre lingue non hanno preso a bruciare. Abbiamo bruciato tutta la notte, insieme, su quel letto martoriato. Ovunque intorno a noi, le luci della Bnl filtravano nella stanza. Fuori c’era il mondo, e noi eravamo dentro.

David Valentini