Dimenticati nel cassetto: “Una perfetta felicità” di James Salter

La famiglia borghese americana e la sua (infruttuosa?) ricerca della felicità ha da sempre occupato la penna degli scrittori e la curiosità dei lettori. Cito Greer, Yates, Ford, Updike solo per elencarne alcuni. James Salter stesso una volta pare abbia detto: “Le famiglie borghesi, americane e non, sono sempre le stesse. Anche se negli anni sono cambiati i costumi sociali e sessuali, permane un’ampia classe media che insegue e ottiene una vita confortevole. Poi certo c’è chi considera questo stile di vita eccessivamente conservatore o noioso. Flaubert, per esempio, odiava i borghesi e la loro ignoranza. Ma oggi negli Stati Uniti sono tutti borghesi.”

Ma ogni matrimonio è simile agli altri? Si è davvero infelici a modo proprio, per parafrasare un noto incipit letterario? Sono tutti uguali – cioé – i cuori di questi romanzi?

Alla ricerca della felicità

L’intreccio di “Una perfetta felicità” riguarda una benestante e apparentemente soddisfatta coppia sposata. Viri, giovane ebreo di origine russa, è un architetto promettente e Nedra, affascinante e spiritosa, è la perfetta madre di famiglia. Sembrano una coppia solida, protetta dall’agio e dalle tradizioni. Ma – come ben si sa – non è tutto oro ciò che rilunce. Così, dietro alla vivacità di Nedra si nasconde in realtà un’irrequietezza delusa, mentre la carriera di Viri non sembra decollare per davvero a causa di una certa sua mollezza di carattere.

Ed eccoci subito serviti tutti i cliché del genere. Sono talmente tanti, che alla fine quasi non ci facciamo caso. L’uomo troppo poco spregiudicato e per questo insoddisfatto e incapace di divorare il prossimo. La donna nevrotica che vizia le figlie ma in cuor suo piange per i sogni che “porta ancora appiccicati addosso”. Gli amici brillanti ma vuoti, le conversazioni tenute vive da costose bottiglie di vino, le interminabili passeggiate in campagna. Sembra una lotta, questa ricerca della felicità. Cambiare vita è l’ossessione di questa opulenta generazione anni ’50 dai denti bianchi e dalle lacrime facili, piante però sempre di nascosto.

Essere felici, liberi, anticonformisti. Questo è l’ingenuo imperativo, purtroppo sempre disatteso. Uscire dalla propria esistenza piatta e ordinaria e sognare l’arte e l’avventura. Ma loro non sono artisti spregiudicati e vezzosi. Sono fangosi borghesi. Ricordate “Revolutionary Road?” In Salter tutto – però – è più quieto, concreto, meno drammatico. Robusto è il termine che mi viene in mente. E questo è il miglior pregio e il peggior difetto di “Una perfetta felicità”.

Voglio più vita

In un film di Woody Allen viene detto, a proposito di una giovane donna che non riesce a costruirsi una carriera: “Poveretta, ha tutte le angosce e le ansie di una personalità artistica senza averne il talento”. E ancora: “Che succede a quelli di noi che non sanno creare?” Ecco, mi sembrano frasi che centrano il punto. Ogni tanto, la cosiddetta vita spericolata è una moda, una fantasia infantile, ma può diventare anche un’ossessione ed una fonte di infelicità, soprattutto per chi ingenuamente crede che siano sufficienti i soldi e un po’ d’istruzione per avere accesso a un’esitenza piena e affascinante. Purtroppo – però – non è così. Ci vuole anche lo spirito giusto, un po’ di fortuna, una certa dose di incoscienza e tanto talento.

Ma queste famiglie americane hanno talento per la vita? A prima vista sembra di no. Come non rimpiangere allora le confessioni fantasiose e conturbanti di Fridolin e Albertine in “Doppio sogno”? E le sottigliezze e i passi indietro dei protagnositi di “Notti bianche” di Aciman? Sì, perché già i personaggi di Greer, Yates, Ford, Updike non sono così. Sono molto più elementari e per questo – a ben vedere – anche più tragici. Ma Salter li supera di gran lunga. É robusto, abbiamo detto, letterario quanto basta (ecco ritornare i cliché della classe media, ma anche i cliché stessi dello lo scrittore che si scrive addosso), ma soprattutto molto mainstream. La vita – d’altronde – non è questo, per la maggior parte del tempo? Così lo sono anche le sue storie.

Ho aperto il cassetto perché…

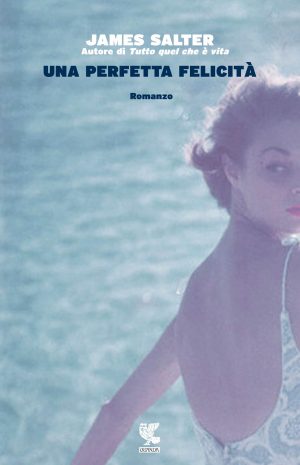

Ho amato immensamente la copertina, nella quale compare di schiena una giovane donna in costume da bagno anni ’50. La luce è soffusa – la golden our dei fotografi -, calante, color del miele. Quella luce che accarezza l’aria al fare della sera e che ci illude che tutto sia più bello di come sembra e che possa diventare magico. E poi c’è la donna. È incredibilmente spontanea e si sta voltando verso di noi come per chiamarci indietro. Qualcosa deve averla fatta voltare. Un richiamo. Una preveggenza. Forse sorride, ma non ci è dato di sapere perché ha il viso tagliato a metà. Il sopracciglio è sollevato in un’espressione di curiosità ma anche di leggero fastidio. Allude a qualcosa. Al desiderio di essere di più di quello che siamo. O – per dire allo stesso modo – di non essere peggio di quello che siamo. E Salter ci racconta questo desiderio magnificamente, perché ce lo racconta una volta tanto in modo semplice, spontaneo, senza troppi fronzoli. E – soprattutto – ce lo racconta dalla parte di chi (forse) non ha abbastanza talento per farcela.

Se l’avete dimenticato, prendetelo in mano e apritelo all’ultima pagina.

Anna Pietroboni