Racconto: Tecniche di autoconservazione – Gioacchino Lonobile

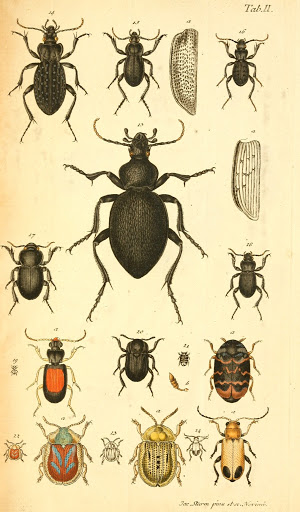

Il numero di specie di coleotteri è superiore a qualunque altro ordine di esseri viventi presenti sul pianeta, e ogni anno se ne scoprono almeno altre cento. Per i coleotteri il tempo non ha alcuna importanza, conta solo lo spazio, occupare una porzione di mondo con cui scambiare materia, una posizione che significhi essere vivi. In principio non fu il verbo ma la materia, solo in seguito le cose divennero parole, modi di denominarle, abomini a cui dovremmo rinunciare se fossimo esseri ragionevoli. Nell’uomo la parola ha avuto la meglio sulla materia nel tentativo di rendere il mondo un luogo più vivibile, ma tutto è stato vano, tutto è diventato verbale, tutto è diceria. Nel mio mondo la parola soccombe, vive l’animale: ho deciso di non parlare perché rivendico il primato della materia sul verbo, dello spazio sul tempo; ho fatto questa scelta molti anni fa, non so quanti, non ho avuto né orologi, né calendari a ricordarmelo. Non distinguo il giorno dalla notte, seppure posso dedurli dai rumori che provengono dalla superficie: alcune volte la vanità di mio fratello sembra concretizzarsi nei tacchi delle sue scarpe. Faccio parte di un tempo finito che si dilata, esisto nella stessa misura di ogni cosa del mondo, in maniera istantanea, come i coleotteri raccolgono l’acqua dalla nebbia con l’addome. Ho detto sempre meno, e infine, dopo quell’ultima discussione sull’indefinibilità di Dio, sono rimasto zitto per sempre. Cercai di dimenticare il suono delle parole, ma come si può dimenticare ciò che ci ha reso uomini restando in mezzo agli altri uomini? Così fuggii da tutti, dai miei aguzzini: la mia famiglia e in primo luogo mio fratello, l’ultimo ad aver sentito la mia voce. La casa dei genitori è una prigione e a evadere riescono in pochi, alcuni dietro quelle sbarre ci passano la vita. Scappai, ma non feci molta strada, scesi solo qualche decina di scalini e chiusi la porta alle mie spalle. Portai con me solo un libro: un manuale di sistematica dei coleotteri.

Quante parole hanno sprecato a crear promesse, illusioni, minacce, a cercare di commuovermi, per convincermi prima a uscire dal silenzio e poi a uscire da qui. Ho dovuto mischiare la carta alla saliva e costruire tappi per le orecchie e a volte non è bastato. Con il tempo la mia decisione fu accettata: avevamo stretto un patto, che non poteva definirsi che tacito. Solo dopo capii che la mia reclusione non si era conclusa, ma almeno condividevo la mia cella con loro: teche su teche dove custodirli. Il cibo, che qualcuno lasciava dietro la porta e che mangiavo, era l’unico segno che avevano che fossi ancora vivo. Un giorno tornarono le parole, non sotto forma di suono ma su un biglietto, m’informavano della dipartita dei miei genitori: prima mio padre e dopo un tempo relativamente breve mia madre. Accolsi la notizia come se arrivasse da troppo lontano perché l’astio potesse mutarsi in sofferenza. Forse stavo davvero dimenticando il suono e il senso delle parole, ormai quando sognavo creavo immagini mute: le persone che incontravo lungo quelle strade comunicavano a gesti o con uno sguardo, e così io con loro; come chi è sordo dalla nascita non può avere ricordo dei suoni, e senza ricordo non li può sognare.

*

Un grido, come una risata in manicomio, squarciò il silenzio della notte: così l’udì la prima volta. Rimase disteso immobile: le braccia lungo il corpo, la faccia verso il soffitto, le gambe dritte; nella stessa posizione in cui si era addormentato, o almeno come era solito farlo; ancora l’eco inumano nelle orecchie. Aveva colto l’urlo solo in parte, perché solo in parte lo colse da sveglio. Lo aveva sentito realmente? Il respiro profondo e ritmato che proveniva dall’altro lato del letto dava credito a un’allucinazione, o solo a un sogno tanto realistico da strapparlo al sogno stesso, da fargli spalancare gli occhi, e indurre il cuore a pompare sangue in maniera esagerata, a chiedere altro ossigeno ai polmoni. La casa dopo aver gridato non tradì il minimo rumore: nessun ticchettio, gocciolio, ronzio, nulla di nulla.

Aspettava. Aspettava che la quiete della stanza da letto, della cucina, del corridoio sedasse il suo stato d’agitazione. Non era successo nulla, si diceva. Non era successo nulla? Avrebbe dovuto alzarsi per controllare, ma non ne aveva la forza, o meglio non ne aveva il coraggio. Compi gesti buoni e sarai buono; compi gesti coraggiosi e sarai coraggioso, si ripeté, chissà da chi l’aveva sentito. Si sarebbe alzato, non per controllare cosa fosse successo – non era successo nulla – ma per bere: un bicchiere d’acqua e poi di nuovo a letto.

Fu dopo aver preso questa decisione che sentì di nuovo l’urlo. Durò due o tre secondi, stridulo d’angoscia uguale al primo. Con un solo comando, impulso involontario del cervello, tutti i muscoli si contrassero in un istante, in quello successivo sentì il sudore freddo sul collo rigido. Dall’altro capo del letto tutto rimaneva immutato, nemmeno un movimento, ma questa volta era certo che non stava sognando, anzi aveva la conferma che anche la volta precedente il grido era stato reale. Cosa, anzi chi poteva essere stato, da dove proveniva, dalla strada o da dentro casa? Conosceva la risposta già dalla prima volta, da quando pensava di aver sognato; sapeva qual era l’origine del grido: proveniva dalle viscere della casa, dalla cantina. Nella cantina viveva il Muto, ma il Muto era completamente muto, da trent’anni. Rifletté un attimo: da trent’anni esatti. Ecco, era giunto il momento, sapeva che sarebbe successo, conosceva quell’uomo da quando era nato, lo conosceva meglio di chiunque altro, era certo che non avrebbe dimenticato, la sua collera non si sarebbe esaurita mai, sarebbe tornato. Aveva aspettato a lungo, fino a quell’anniversario e ora eccolo. Doveva alzarsi, prendere il coraggio a due mani e affrontarlo, non farsi trovare impreparato, non poteva dargli nessun vantaggio, doveva agire d’anticipo.

«Dove vai?» chiese la moglie che si era svegliata a causa dei suoi movimenti.

«Continua a dormire» disse lui, in modo che la voce non mostrasse il suo stato d’agitazione.

*

Esoscheletri, zampe, antenne, ali, elitre; sottordini, famiglie; osservare, contare, classificare: il resto sembrava non avere importanza. “La vita non vive” riuscii a scrivere su un biglietto che non recapitai mai. Avevo subito un torto, ero stato offeso, ma ormai non aveva nessuna importanza, che importanza poteva avere un’offesa, seppur grave, dopo tanti anni? Ero certo che ne fossero passati tanti: la mia testa di cadavere rinsecchita, la pelle che si attaccava sempre più alle ossa, i capelli lunghi a ciuffi, la barba rada prima grigia e poi bianca ne erano la conferma. Non ero riuscito a trovare un posto nella contemporaneità, nel presente, nella vita, ed ero fuggito, tutto il resto erano solo scuse, erano parole, e io odiavo le parole.

Ordine Coleoptera, sottordine Adephaga, famiglia… mi bloccò un grido: nitido come se arrivasse da molto vicino; acuto da alzare la polvere accumulata; stridulo, sgraziato e inaspettato da congelare il respiro. Alzai lo sguardo dalla corazza verde metallizzata del carabidae che mi stava sotto il naso e guardai verso la porta. Cosa poteva essere stato? La casa doveva essere abitata solo da mio fratello, forse da una governante, di certo non la stessa che avevo conosciuto, essendo già vecchia allora. Mio fratello, l’uomo che credeva che Dio fosse ingenerato in sé e non nella sua materia, si prendeva cura del sottoscritto, se un giorno avesse deciso di non portarmi più da mangiare avrebbe sancito la mia morte. Risalii gli scalini, con la fatica che mi imponevano le mie gracili gambe e con la lentezza che mi suggeriva la drammaticità dell’urlo. A pensar bene, la mia morte poteva essere causata non solo da un atto volontario di mio fratello, ma anche da un suo malore improvviso. Giunsi dietro le assi di legno che mi dividevano dalla realtà e accostai l’orecchio, rimasi in attesa per qualche minuto e il grido si ripeté, uguale a prima. Temporeggiai ancora, poi appoggiai la mano alla porta, spinsi, e varcai la soglia. Qualcuno mi stava già aspettando.

Gioacchino Lonobile