Walter White e Riccardo III : hybris e fatalità (Parte 2)

(La prima parte dell’articolo è qui)

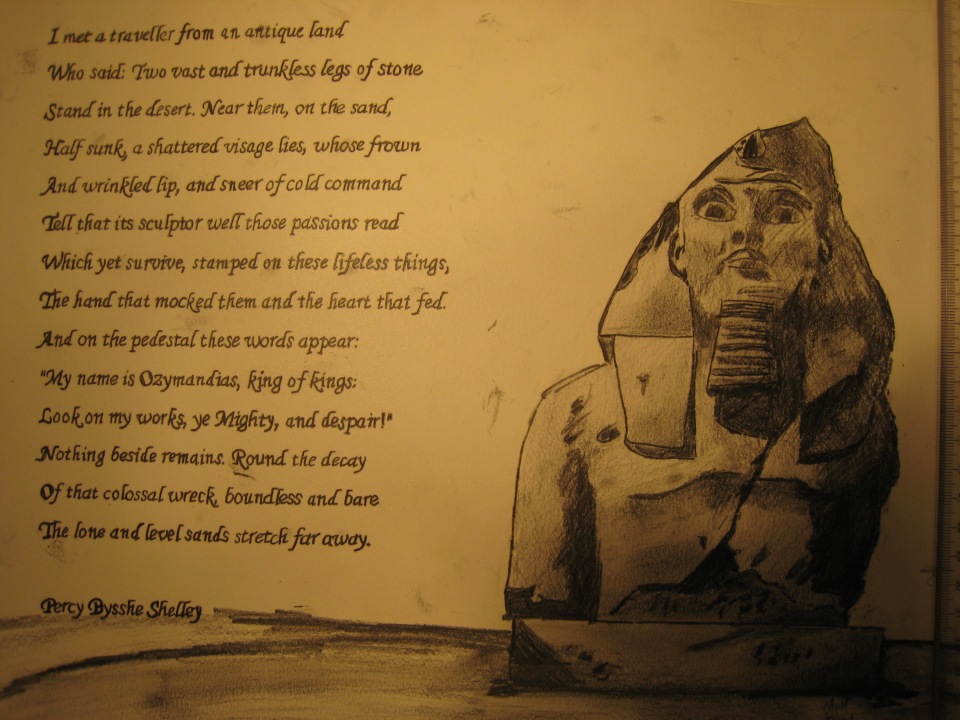

«Incontrai un viandante di una terra dell’antichità,

Che andava dicendo: “Due enormi gambe di pietra stroncate

Stanno imponenti nel deserto… Nella sabbia, non lungi di là,

Mezzo viso sprofondato e sfranto, e la sua fronte,

E le rugose labbra, e il sogghigno di fredda autorità,

Tramandano che lo scultore di ben conoscere quelle passioni rivelava,

Che ancor sopravvivono, stampate senza vita su queste pietre,

Alla mano che le plasmava, e al sentimento che le alimentava:

E sul piedistallo, queste parole cesellate:

«Il mio nome è Ozymandias, re di tutti i re,

Ammirate, Voi Potenti, la mia opera e disperate!»

Null’altro rimane. Intorno alle rovine

Di quel rudere colossale, spoglie e sterminate,

Le piatte sabbie solitarie si estendono oltre confine»Shelley, Ozymandias

Ozymandias era il soprannome di Ramses II (detto anche Ramses il grande) che proviene da una traslitterazione in greco di una parte del suo sconfinato regno: User-maat-re Setep-en-re. Un potentissimo, nonché temuto, faraone della diciannovesima dinastia egizia che regnò dal 1279 al 1219 a.C, le cui gesta sono state tramandate nei secoli attraverso favolose leggende che ne hanno amplificato il mito. Mito certamente noto a Shelley che, con un suo mirabile sonetto (tra i più celebri in assoluto), ne eternò la gloria in versi divenuti paradigmatici – specialmente per il virtuosismo stilistico – della letteratura inglese in toto.

Si tramanda che Shelley sia stato (romanticamente) ispirato dall’arrivo a Londra di una grandissima statua di un artista anonimo raffigurante proprio il busto di Ramses II, acquisita per conto del British Museum dall’appassionato italiano Giovanni Belzoni nel 1816. Il componimento, infatti, interpreta la traduzione di Diodoro Siculo – storico siceliota, autore di una monumentale storia universale, la Bibliotheca historica – dell’iscrizione riportata alla base della scultura nella quale è testimoniato il delirio di onnipotenza (attributo che certamente non sorprende) che dovette caratterizzare l’illustre faraone:

Si trova scritto su di essa: «Sono Ozymandyas, il re dei re. Se qualcuno vuole sapere quanto grande io sia e dove giaccio, superi qualcuna delle mie imprese».

Diodoro Siculo, Biblioteca historica I, 47, 4

Tuttavia, antifrasticamente, il nucleo tematico palmare del sonetto è l’inesorabile caducità della vita umana e la natura effimera di ciascuna forma di potere. La costatazione amara dell’ineludibile finitudine di ogni impero, per quanto immenso o durevole sia potuto essere, come il fatale declino degli uomini superbi che erroneamente hanno creduto di impossessarsene in eterno, ignorando le leggi del tempo e precipitando nell’oblio.

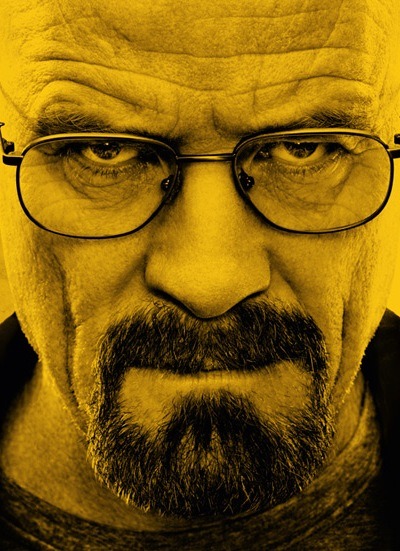

Ozymandias, non casualmente (il riferimento è fine ed evocativo), è anche il titolo del terzultimo episodio di Breaking Bad, da molti considerato un mini-finale, nel cui preview il talentuoso attore protagonista Brian Cranston si esibisce proprio nella lettura del poemetto shellyano.

Cinquantacinque minuti devastanti, ineguagliabili, che hanno lanciato l’epopea di Walter White nell’Olimpo dei capolavori di tutti tempi. Quasi un’ora di pathos, adrenalina, inquietudine che dischiudono potenzialità recondite – e inattese – nel mezzo televisivo stesso, rivoluzionando l’ intero panorama seriale, perché essi sono la summa e l’essenza di tutto ciò che il genio creatore Vince Gilligan è riuscito a costruire magistralmente per cinque stagioni. Dunque, perché citare Ozymandias?

Breaking Bad racconta la storia di Walter White, professore liceale di chimica geniale ma frustrato. Frustrato perché le sue capacità non sono valorizzate da un contesto che lo svilisce, perché costretto ad arrotondare il suo umile stipendio con un lavoro part-time in un autolavaggio nel quale si ritrova a subire le angherie del suo titolare, perché il suo primogenito Walter Jr è affetto da paresi cerebrale, un disturbo che gli causa problemi di linguaggio e lo costringe a servirsi di stampelle per muoversi. A tutto ciò, si aggiunge la diagnosi di un cancro mortale ai polmoni che sembrerebbe essere la sua definitiva condanna. Sentenza a cui reagisce con la decisione di sfruttare le sue conoscenze chimiche per produrre metanfetamina di elevata purezza, con i cui guadagni potrà assicurare un futuro alla famiglia anche dopo la sua dipartita. Questa almeno è la motivazione ufficiale. Ben presto il telespettatore comprenderà che dietro quest’alibi si cela una ragione più profonda, ma evidente sin dall’inizio. È la molla del riscatto, del cambiamento radicale, il tentativo di un’autoaffermazione parziale, una formazione di compromesso (simile a quella di Riccardo di Gloucester) per ottenere quel successo, quel potere che Walt reputa di meritare per diritto.

Defraudato, umiliato, annichilito, non teme più nulla, non si pone più limiti e risveglia il mostro da sempre presente in lui (più di metamorfosi, si parla di “riscoperta” a nostro giudizio): ciò che lo caratterizza è una razionalità inquietante, un minimalismo tipico della (lucida) follia degli psicopatici capaci di argomentare brillantemente atti disumani, una logica perturbante che antepone la propria sopravvivenza a qualsiasi limite morale o tabù. Walter White, celando la sua identità nel nome fittizio Heisenberg (che diviene come un suo malvagio alter ego), pervaso da una hybris mefistofelica e irrefrenabile (ancora una volta si richiama il Riccardo III), diventerà un signore della droga lasciandosi dietro una scia di sangue, empio e innocente. Certo non è deforme esteriormente, ma ha altri motivi di rancore nei confronti del fato. Su questa scia interpretativa si possono facilmente cogliere le affinità tra Ramses II, Walter White e Riccardo di Gloucester.

Il moto simpatetico col protagonista, di cui si è parlato nell’articolo precedente con Freud e la tragedia shakespeariana, è attivato inizialmente da Gilligan per mezzo di rapidi flashback – mai pleonastici o invasivi – che delineano perfettamente le peculiarità di Walt e il suo vissuto. Si tratta, quindi, a tutti gli effetti, di economia artistica, con una narrazione che, spesso, si svolge nell’implicito e nel non-detto, in cui allo spettatore spetta il compito di colmare le lacune euristicamente. Ciò contribuisce allo scopo: in qualche misura ci sentiamo anche noi Walter White, lo comprendiamo. Egli è lo smisurato ingrandimento di qualcosa che c’è già in noi. Si rivedano, a tal proposito, ancora le considerazioni di Freud sul Riccardo III. La corrispondenza è evidente.

Tuttavia in Breaking Bad, come nei drammi greci o shakespeareani, alla hybris del protagonista si contrappone, talora, uno spazio metafisico, iperuranico. Inquadrature celesti, abissali, mitiche, sembrano ritrarre uno spazio altro, gnostico. Il destino in Breaking Bad è una componente cruciale, chiaramente percepibile. Un destino ineluttabile che sembra materializzarsi, giudicare, sentenziare. Difficilmente classificabile come “fato”, esso somiglia più a un dio invisibile, amorfo, pronto a intervenire e castigare con la sua nemesis la tracotanza oltraggiosa degli atti inumani. O talvolta, imprevedibilmente, a ignorarli, se non a determinarli. Meccanismo tipicamente teatrale, come si può ben comprendere.

Quanto detto è un tentativo di valorizzazione parziale di un capolavoro incompreso dagli spunti davvero interminabili: ci sarebbe da parlare della tecnica espressionistica della macchina da presa, del simbolismo oggettuale, dell’esistenzialismo in “Fly”, della caricaturizzazione fumettistica e parossistica dei “nemici”, dei cruciali riferimenti a Walter Whitman, del rapporto padre-figlio con Jesse Pinkmann, della natura metaforica della chimica e del meccanismo psichico del “cambiamento” in diacronia, del tema dell’alter ego (Heisenberg) su cui si dovrebbe a lungo insistere e altro ancora. Ma non basterebbe un libro intero. Ciò che si spera di aver ottenuto è un diverso punto di vista, timido esperimento si intende, che aiuti a cogliere l’immensa grandezza che un prodotto seriale – al di là di ogni giudizio aprioristico – è in grado di racchiudere in sé.

Guido Scaravilli

Grande articolo! Pienamente d’accordo con te, le serie televisive stanno portando sullo schermo una profondità e una complessità negata al cinema.

E Breaking Bad è solo il prodotto più noto di un movimento in incredibile ascesa. Questo per un motivo: GiIlligan è stato furbo. Breaking Bad si può vedere a più livelli : gustare semplicemente la trama o andare oltre. Ci sono produzioni talora anche più fini, come Mad Men o The Good Wife, ma più criptiche che mediamente la gente non apprezza. Spero di portare in Grado Zero parte della mia conoscenza proprio di questo microcosmo per cercare di diffondere – in minima parte – questa mia idea 🙂