«E le altre sere verrai?», il tempo è imprevedibile a Cape Cod

«Certo che verrò le altre sere. Verrò da te, verrò per te. Non dovrai aspettarmi a lungo».

«Certo che verrò le altre sere. Verrò da te, verrò per te. Non dovrai aspettarmi a lungo».

Non c’è risposta più desiderabile di questa, per qualcuno che si incrina tanto – nella voce e nell’orgoglio – da chiedere sommessamente «E le altre sere verrai?». E non c’è risposta più in dubbio di questa.

La domanda è un titolo, il titolo di un romanzo breve di Philippe Besson (francese, classe 1967). La domanda la fa Louise a qualcuno dall’altro capo del telefono, e la risposta di certo non ve la diciamo. Vi parliamo però di Louise, e per farlo vi costringiamo a uno sforzo, mnemonico o digitale.

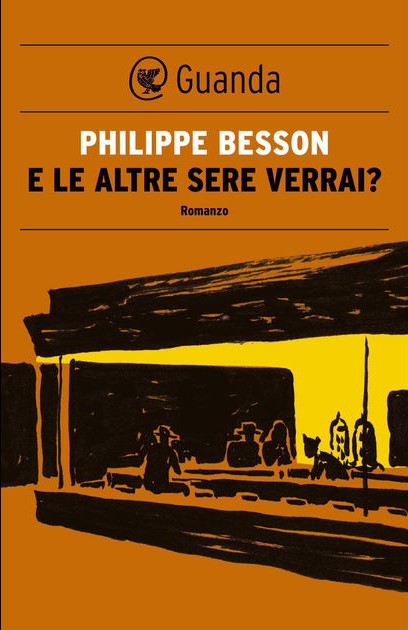

Potete scavare nei vostri ricordi fino a far riemergere la nebulosa immagine de I Nottambuli, opera più famosa di Edward Hopper, o decidere di risparmiare l’energia e digitarne il nome su google. Ecco, un quadro. Ma certo che lo conosco, come ho fatto a dimenticarlo?

È tardi in un luogo imprecisato e sospeso come imprecisati e sospesi sanno essere i luoghi di Hopper. Un bar – l’insegna recita: Phillies – irradia la sua luce al neon nell’oscurità di una notte forse d’autunno.

Fuori le strade sono deserte, e le ampie vetrate del bar ne lasciano intravedere i ritardatari avventori.

Il barman è vestito di bianco, curvo sulle sue faccende, sul bancone e sui bicchieri, eppure con lo sguardo mezzo alzato a cercare con gli occhi due clienti seduti davanti a lui. Una coppia, silenziosa. Lei indossa un vestito rosso, lui fuma una sigaretta ora ferma tra le dita della mano che, sul bancone, si avvicina a quella di lei senza il coraggio di sfiorarla. L’ultimo cliente dà le spalle a chi osserva il dipinto, si vede solo la sua schiena leggermente curva, il suo cappello, e si intuisce appena la posa stanca che hanno gli uomini abbandonati di notte sul bancone di un bar.

La distanza tra i quattro protagonisti del quadro è minima, ma quattro persone difficilmente potrebbero essere più lontane. Il che è inquietantemente già raccontato dal pennello di Hopper, senza una sola parola a dire la loro incomunicabilità, con la semplicità sconcertante della nuda immagine. Nell’immobilità e nella posatezza di un attimo, le loro solitudini si cozzano dolcemente, ogni tanto, per sbaglio, mosse dalla corrente come ninfee sulla superficie di un lago, e poi si allontanano di nuovo.

Ma torniamo al telefono, a Louise, alla sua domanda semplice e terribile.

Besson compra una riproduzione del quadro di Hopper, e decide di prendersi un rischio grande: dar vita e movimento alla sacra immobilità decisa dall’artista. E così dà un nome, un volto, una storia ai clienti del Phillies. Nel 2002 esce «E le altre sere verrai?».

Il cliente di spalle, in realtà, attraverserà per poco il romanzo, quasi come un’ombra, una comparsa.

Il cliente di spalle, in realtà, attraverserà per poco il romanzo, quasi come un’ombra, una comparsa.

I veri protagonisti saranno tre: Ben, il barman, Louise, la donna vestita di rosso, e Stephen, l’uomo che le è accanto, suo antico, doloroso amore.

Stephen non si vede in giro da cinque anni, dalla sua rottura con Louise. Lei e Ben, invece, hanno nel corso delle sere, delle notti, intrecciato un’amicizia silenziosa di sguardi e stima, di affetto discreto, mai palesato. Accade che ogni sera, da nove anni, Louise la passa al Phillies, e lei e Ben non parlano molto. Ma le ore passate assieme, nello stesso spazio, hanno finito per accordare i loro pensieri, così che spesso si trovano a comunicare senza farlo ad alta voce. Louise, drammaturga di successo, consuma il suo Martini bianco e i suoi amori davanti agli occhi quieti di Ben. Lui pulisce il bancone, legge il giornale nei momenti morti, aspetta i clienti.

Ed è tutto quieto a Cape Cod, la penisola che si allunga nell’Atlantico a sudest di Boston dove Besson ambienta le storie dei suoi personaggi.

Un giorno, però, qualcosa rompe questa tranquillità: Stephen torna. Torna sperando e sapendo di trovare Louise lì: la trova. Le si siede accanto e solo allora il quadro prende davvero movimento.

L’operazione di Besson potrebbe in realtà essere inglobata sotto un nome dai gloriosi precedenti: èkphrasis, traslitterazione dal greco antico e, secondo la definizione del Vocabolario Treccani «nome che i retori greci davano alla descrizione di un oggetto, di una persona, […] e più in partic. alla descrizione di luoghi e di opere d’arte fatta con stile virtuosisticamente elaborato in modo da gareggiare in forza espressiva con la cosa stessa descritta».

Insomma, si tratta di scegliere un’opera d’arte, tentare di descriverla con le parole, scavando con minuzia un sistema articolato di canali sotterranei che mettano in comunicazione arte e letteratura, inconsapevolmente vicini, forse, a Orazio e al suo «Ut pictura poësis (Come nella pittura, così nella poesia)».

Naturalmente il discorso si complica laddove, come la penna di Besson insieme al pennello di Hopper, si tenta di andare oltre la descrizione, pur “virtuosisticamente elaborata”, e si tenta di affibbiare a ignari personaggi – che altro non sono che tempera e olio – storie di sofferenza, di addii, di amore, tempo passato e aspirazioni future, sudore, tremore, fame e angoscia.

Besson ci riesce. Uno dei rischi più grandi è indubbiamente rotolare, guidato dalla staticità, in una pozza di cliché. E i cliché sono dietro l’angolo del Phillies: in certi punti, va detto, fanno anche capolino e il lettore attento, allarmato, spera che andranno via prima ancora di avvicinarsi troppo. E per fortuna ciò avviene, e Besson non abbraccia mai la banalità, allontanandola sempre di più, da maratoneta vincente, via via che le pagine proseguono.

Lo scrittore riesce a raccontare i rituali quotidiani di una donna sola e del suo barman di fiducia, a mantenerli saldi pur se incrinati dall’arrivo improvviso della tempesta (fuor di metafora: Stephen), dando all’immobilità rituale un movimento spinto quasi al massimo, ma mai oltre il limite distintivo tra artificiosità e naturalezza del dispiegarsi della storia.

Pur dando movimento a un quadro che è nato per essere immobile, pur forzando a tutti i costi la comunicazione tra figure che dovevano raccontare il dramma della solitudine in compagnia, Besson riesce a non oltrepassare mai il limite.

La sua prosa si srotola tranquilla insieme al trascorrere della serata, e i picchi più acuti di commozione li raggiunge nei punti meno aspettati, nei momenti meno attesi, avvolgendo in uno strato – a volte soffocante – di nostalgia lettore e personaggi.

Raccontare un amore finito da tanto tempo, con il suo corredo di stupore, rabbia, odio, rancore e infine rassegnazione non è facile. Raccontare un amore finito, con il suo corredo, e messo dopo anni davanti a una ridicola resa dei conti, che finisce per diventare un silenzioso «va bene così, dopotutto siamo stati felici», è decisamente difficile.

Quanto tempo dura il romanzo di Besson? Per quanto tempo Louise, Stephen e Ben restano nel bar?

Il buonsenso direbbe un paio d’ore, la percezione emotiva del lettore non oserebbe negare che siano passati secoli.

Senza un momento in cui la tensione cali, eppure niente di teso avviene: ci sono solo due vite che hanno condiviso gli stessi panni per anni, che hanno poi deciso di strapparseli di dosso e di indossarne altri insieme ad altri, e infine si trovano adesso nude, una al fianco dell’altra, a guardarsi timidamente.

Il romanzo è una eterna attesa inappagata, ma senza angoscia o dolore. Si aspettano un paio di frasi, un paio di parole, un Martini, una persona, si aspetta che arrivi un temporale – le nuvole si addensando sopra l’Oceano – e il temporale pare non dover arrivare mai.

A chi chiede, Louise, al telefono, «E le alte sere verrai?»? Per chi stringe nervosa la cornetta, con il respiro sospeso a metà del petto, incastrato dal cuore in quel punto fastidioso? Soprattutto, chiunque sia dall’altro capo, che cosa le risponde?

La risposta è meno scontata di quanto sembri. Dopotutto, «il tempo è imprevedibile a Cape Cod».

Beatrice Morra